Subuh baru saja berlalu. Di luar jendela, embun masih menempel di dedaunan. Langit mulai berubah warna, dari kelam menuju jingga pucat. Fadlan duduk sendirian di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lemari kayu tempat mukena dan sajadah ibunya masih tergantung rapi.

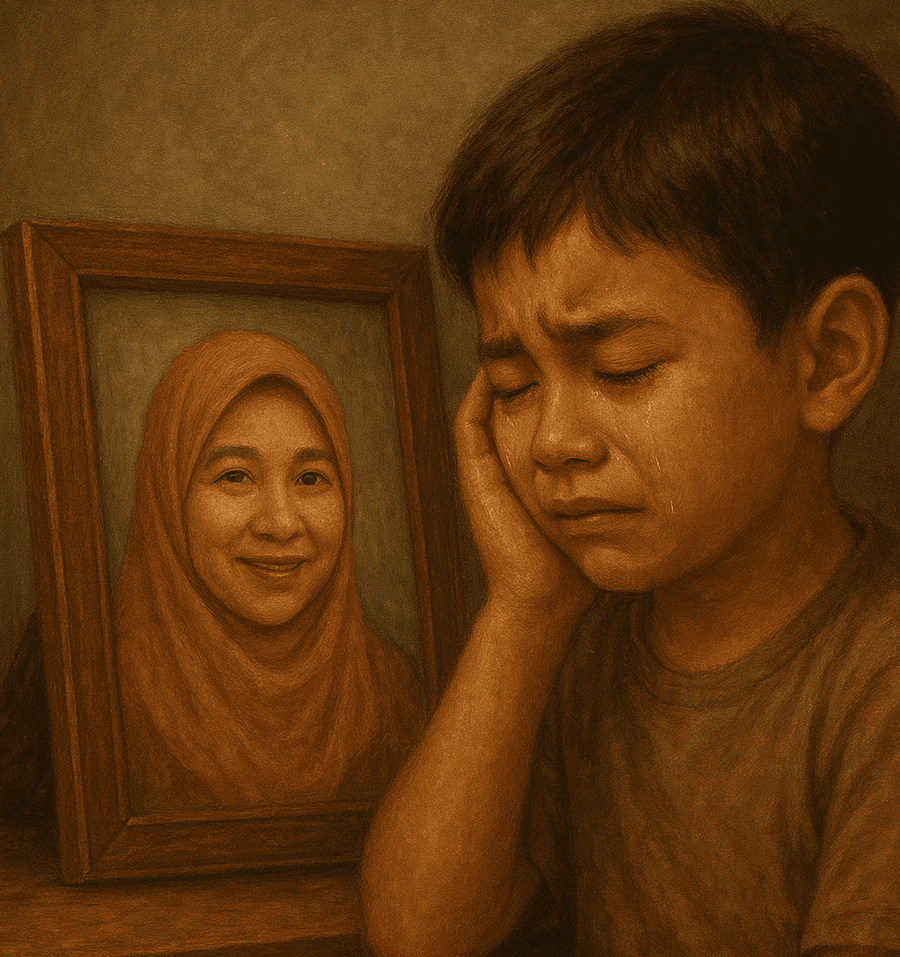

Sudah tiga puluh hari sejak kepergian Ibu. Tapi bagi Fadlan, rasanya seperti kemarin.

Rumah yang dulu penuh suara langkah, batuk kecil, dan lantunan zikir lembut kini hanya menyisakan keheningan.

Ia menarik napas panjang. Di meja kecil di samping ranjang, ada sebuah cangkir bergambar bunga.

Cangkir itu dulu sering digunakan ibunya setiap pagi.

Setiap kali Fadlan bangun, aroma teh melati sudah lebih dulu memenuhi rumah.

Kini, yang tersisa hanya hening dan debu tipis di permukaannya.

Dulu, Fadlan sering menganggap ibunya terlalu cerewet.

Setiap pagi, Ibu selalu membangunkannya dengan lembut tapi tegas.

“Nak, bangun. Jangan tunggu matahari mengalahkan azan. Dunia ini cepat, jangan sampai Allah yang menunggumu.”

Dan seperti biasa, Fadlan hanya menggeliat, menjawab pelan,

“Sebentar, Bu. Nanti juga shalat.”

“Sebentar” yang kadang berubah menjadi “nanti”, dan “nanti” yang kadang hilang begitu saja.

Namun Ibu tak pernah marah. Ia hanya tersenyum, menyapu lantai, lalu memanggil dengan nada yang sama di pagi berikutnya.

Kini, setelah semuanya sunyi, Fadlan baru menyadari: suara itu bukan sekadar ajakan untuk shalat — tapi panggilan cinta seorang ibu agar anaknya tak jauh dari Allah.

Setelah kepergian Ibu, rumah seakan kehilangan nyawanya.

Tidak ada lagi suara dzikir selepas Maghrib, tidak ada lagi aroma nasi hangat setiap pagi, tidak ada lagi tangan lembut yang menepuk bahunya saat ia pulang kerja larut malam.

Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Ibu.

Sajadah di ruang tamu masih terlipat di tempat biasa. Al-Qur’an di atas meja masih terbuka di Surah Ar-Rahman — surah yang terakhir kali dibaca ibunya sebelum dibawa ke rumah sakit.

Suatu malam, saat Fadlan pulang dari kantor, ia menemukan sebuah kertas kecil di dalam Al-Qur’an itu.

Tulisan tangan Ibu, miring tapi rapi:

“Nak, jika suatu hari Ibu tak ada, jangan lupa, Allah tak pernah pergi.

Dekatilah Dia seperti Ibu ingin selalu dekat denganmu.”

Fadlan menatap tulisan itu lama sekali. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan.

Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia sujud lama-lama di atas sajadah yang dulu sering diabaikannya.

Suatu pagi, Fadlan terbangun lebih awal. Langit masih pekat.

Ia melangkah ke dapur, membuka rak kayu yang mulai kosong, dan menemukan kaleng teh kesukaan ibunya — teh melati.

Tangannya bergetar saat membuka tutup kaleng itu. Aroma khasnya langsung memenuhi udara, membawa kenangan yang begitu nyata: tawa lembut Ibu, suara ketukan sendok, dan senyum yang selalu menenangkan.

Ia menyalakan kompor, merebus air, lalu menyeduh satu cangkir.

Uap hangat naik perlahan, mengaburkan pandangannya.

Ia duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai berubah warna, dan berbisik:

“Bu, Fadlan janji. Fadlan akan shalat tepat waktu, Fadlan akan baca Al-Qur’an lagi.

Fadlan ingin Ibu tenang di sana.”

Angin subuh berhembus lembut, seolah menjawab doa itu.

Fadlan menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan.

Bukan dari dunia — tapi dari keyakinan bahwa Allah mendengar setiap bisik rindu seorang anak.

Hari demi hari, Fadlan mulai berubah.

Ia bangun lebih awal, mendengarkan azan bukan lagi sebagai pengingat, tapi sebagai panggilan yang dirindukan.

Ia kembali menghidupkan rumah itu dengan dzikir, dengan bacaan Al-Qur’an, dengan doa yang tak pernah lepas untuk ibunya.

Suatu sore, ketika sedang membersihkan kamar, ia menemukan kotak kecil berisi surat-surat lama.

Salah satunya adalah tulisan Ibu, mungkin ditulis jauh sebelum sakitnya parah.

“Nak, kelak Ibu tak akan bisa menemanimu di dunia.

Tapi jika kau tetap berpegang pada shalat dan Al-Qur’an, itulah cara Ibu tetap bersamamu.”

Surat itu terasa seperti pelukan yang datang dari masa lalu.

Fadlan menangis lama sekali — tapi bukan tangis kehilangan, melainkan tangis syukur.

Syukur karena pernah dicintai oleh seseorang yang mengajarinya makna cinta sejati: cinta yang menuntun kepada Allah.

Pagi itu, setelah menunaikan shalat Subuh, Fadlan kembali menyeduh teh melati.

Ia meletakkan dua cangkir di meja teras — satu untuk dirinya, satu lagi untuk ibunya.

Meski kosong, ia merasa cangkir itu tidak benar-benar hampa. Ada kehadiran yang tak terlihat, ada kasih yang masih hangat di hati.

Sambil menatap langit, ia tersenyum dan berbisik:

“Terima kasih, Bu. Karena lewat kehilangan Ibu, Fadlan akhirnya menemukan Allah.”

Uap teh itu naik perlahan ke udara, menari bersama cahaya matahari yang baru muncul.

Dan di sela angin yang berhembus, Fadlan merasa — entah bagaimana — seolah Ibu sedang tersenyum di balik langit.

=============================

Pesan Moral

Kadang Allah mengambil sesuatu yang paling kita cintai, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membangunkan kita dari kelalaian.

Karena di balik setiap kehilangan, selalu ada jalan pulang — menuju Dia, satu-satunya tempat yang tak pernah meninggalkan.